Por

Glauber Ataide – mestre em Filosofia pela UFMG.

Introdução

A investigação dos pressupostos teóricos

implicados nas principais categorias psicanalíticas já produziu fecundas

aproximações com a filosofia. Embora o próprio Freud não tenha elaborado uma

fundamentação ou sistematização filosófica de sua obra, tanto seus conceitos

quanto a dinâmica do psiquismo por ele propostos mostram-se plenos de insights

que receberam tal tratamento por vários de seus comentadores, filósofos e

psicanalistas.

Freud, com a constituição da

psicanálise, “circunscreveu algumas problemáticas teóricas que foram

fundamentais para a filosofia” (BIRMAN, 2003, p. 7), ao mesmo tempo que a

psicanálise também teve que levar em consideração diversas ponderações críticas

formuladas pela filosofia.

Não se pode atribuir uma única filiação

filosófica à psicanálise. Se alguns autores interpretam a epistemologia

psicanalítica como essencialmente kantiana1 (SANDLER,

1997, p. 19), outros, por sua vez, encontram em Freud inequívocas influências

de Schopenhauer, enquanto que, para outros, certos conceitos psicanalíticos

parecem mais bem interpretados à luz de Hegel (GARCIA-ROZA, 2008, p. 276).

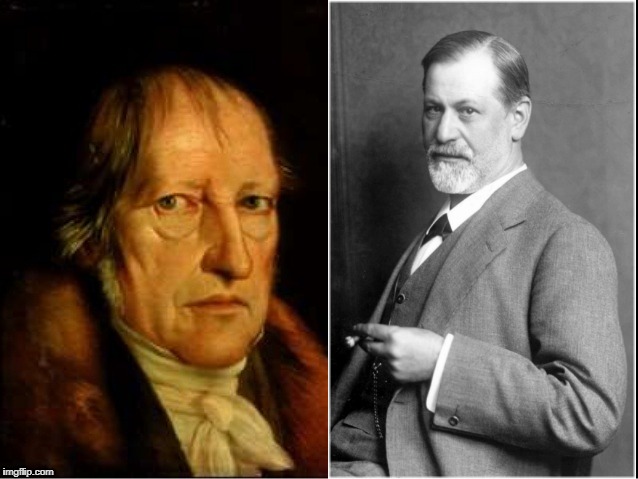

Neste artigo buscaremos uma aproximação

entre Hegel e Freud, apresentando uma interpretação hegeliana do conceito

freudiano de Verneinung. Tal leitura, inaugurada pelo filósofo francês

Jean Hyppolite em um dos seminários de Lacan, parece se justificar não apenas

pela própria tessitura ou força explicativa do comentário de Hyppolite, mas

também por diversos outros pontos de aproximação entre Hegel e Freud2,

o que reforça e fundamenta o emprego de Hegel como chave de leitura apropriada

para diversos pressupostos freudianos.

Sabe-se que Freud nunca leu Hegel

(BUTLER, 1976, p. 506). No entanto, não se trata, como afirma Paul Ricoeur, de

“colocar Freud em Hegel e Hegel em Freud, e tudo confundir” (RICOEUR, 1965, p.

374). Trata-se, antes, de tentar localizar traços que não encontraram na teoria

psicanalítica elaboração sistemática, embora tenham, na prática analítica,

valor operatório evidente (RICOEUR, 1965, p. 375).

A Aufhebung hegeliana

Aufhebung é um dos conceitos

fundamentais da filosofia hegeliana (GARCIA‑ROZA, 2008, p. 280). Este

substantivo é derivado do verbo alemão aufheben, o qual tem pelo menos

três significados distintos que nos interessam: 1) negar (no sentido de anular

ou cancelar, como quando suspendemos ou cancelamos um passeio por

causa do mau tempo), 2) preservar e também 3) elevar a um nível

superior. Hegel foi inovador ao utilizar o substantivo Aufhebung para

significar não apenas um destes sentidos de cada vez, mas os três ao mesmo

tempo (KONDER, 1984, p. 26). Devido a esta particularidade da língua alemã,

a Aufhebung é sempre um problema de tradução. No Brasil, Paulo Meneses

optou pelo termo suprassunção. No entanto, sem que se conheça esta

particularidade do uso do termo em Hegel, não se pode inferir que ele englobe

ao mesmo tempo os três significados, de modo que o próprio Hegel – e também

Paulo Meneses, ao introduzir esse neologismo em sua tradução – explica

longamente o significado particular que dá à palavra. Para demonstrar como tal

conceito é articulado na obra de Hegel, vamos nos reportar à sua ocorrência

mais clara, que é no início de seu sistema.

Em sua Ciência da Lógica, Hegel pretende dar um novo

começo à filosofia, sem pressupostos. Isso era necessário, pois Kant, ao tentar

deduzir as categorias do entendimento simplesmente tomando as categorias

aristotélicas como pressupostos, sem justificá-las ou mostrar sua interconexão

lógica, não havia sido suficientemente crítico (SINNERBRINK, 2007, p. 23). Para

isso, Hegel recorre então ao que se pode identificar de mais fundamental, que é

o ser (Sein). O puro ser é o início, pois é tanto puro pensamento quanto

o imediato simples e indeterminado (HEGEL, 1970, p. 182), sendo, assim, apenas

abstração pura, ou seja, considerado de forma imediata e indeterminada, é o

negativo absoluto, o nada (Nichts). Mas o nada é, pois, caso não fosse,

não seria indeterminado. E o nada, como este imediato e indeterminado,

igual a si mesmo, é também o mesmo que o puro ser. Por isso afirma Hegel: “o

ser e o nada são o mesmo”. Ambos são logicamente inseparáveis, e cada um é o

que é apenas em virtude do desaparecimento do outro, de modo que a verdade de

ambos é o vir-a-ser (Werden) (HEGEL, 1970, p. 188).

Tentemos explicitar este movimento. Ser e nada são

definidos por sua pura indeterminação, mas são categorias distintas ao mesmo

tempo quanto ao seu significado. Obviamente queremos sempre dizer coisas

diferentes quando usamos os termos “ser” e “nada”, mas esta diferença não pode

realmente ser articulada, de modo que Hegel lança o desafio: “Que aqueles que

insistem que ser e nada são diferentes, que ataquem o problema de dizer em que

consiste a diferença” (SINNERBRINK, 2007, p. 23).

Segundo Hegel (1970, p. 188), a afirmação de que “o ser e o

nada são o mesmo” parece à representação ou ao entendimento tão paradoxal, “que

talvez ela nem seja levada a sério”. No entanto, o filósofo de Jena afirma

deduzir sua unidade de forma puramente analítica, isso é, tudo é extraído do

que já está contido no conceito, sem trazer elementos adicionais,

externos. Pois, se o ser é o puro começo, nada existe fora dele, e tudo deve

estar contido apenas nele.3

O conflito entre essas categorias, que são indistinguíveis,

mas ao mesmo tempo opostas quanto ao significado, só pode ser resolvido ao se

avançar para o vir-a-ser, o qual, enquanto categoria “superior” e mais

complexa, engloba tanto o ser quanto o nada, isso é, incorpora o desvanecer do

ser no nada como aspectos suprassumidos de seu movimento. E esta passagem,

segundo Hegel, é um movimento exemplar da Aufhebung (SINNERBRINK, 2007,

p. 24).

Ilustremos

ainda com um exemplo mais concreto: o trabalho, ou a transformação da natureza

pelo homem. Para fazer um pão é necessário trigo, o qual se encontra em sua

forma bruta na natureza. Mas para que ele chegue à forma de pão, essa

matéria-prima deve ser negada, isso é, destruída em sua forma natural.

No entanto, ao ser transformado em pasta, o trigo é preservado, ou seja,

ainda está lá enquanto trigo. Através da atividade humana ele é então levado ao

forno e elevado a um nível superior, sendo o seu resultado o pão. Assim,

neste processo vemos os três momentos: o trigo é negado (em seu estado

de natureza), preservado e elevado a um nível superior. O trabalho, ou a

transformação da natureza pelo homem, é um exemplo de um processo

essencialmente dialético, de uma Aufhebung (KONDER, 1984, p. 27).

A Aufhebung freudiana na Verneinung

O conceito psicanalítico de denegação,

ou Verneinung, recebe seu tratamento mais extensivo por Freud em seu

artigo Die Verneinung. O substantivo Verneinung deriva do verbo verneinen,

o qual corresponde, em português, a “negar” ou “denegar”. Em alemão, este

verbo evoca a ideia de negar rebatendo algo com um “não” (Nein). A

melhor tradução seria “denegar”, pois ao traduzir-se verneinen por

“negar”, perde-se a característica de simultaneamente evocar a explicitação do

advérbio “não” e rejeitar um conteúdo apresentado ao sujeito (HANNS, 1996, p.

318). Segundo Hanns (1996, p. 314), o termo Verneinung é geralmente

empregado no contexto da escuta e da interpretação que o analista faz das falas

do paciente, e geralmente é utilizado na obra de Freud pareado com sua

antítese, Bejahung (afirmação).

Segundo Danon-Boileau (2002, p. 1234),

[...] a denegação designa um processo psíquico que permite

ao sujeito formular negativamente o conteúdo de um desejo inconsciente”, isso

é, “o conteúdo do desejo encontra uma expressão consciente, mas o sujeito

continua a pensar que esse desejo não lhe pertence.

Freud derivou tal formulação da análise

dos discursos de seus pacientes. Ele percebeu como um determinado conteúdo é

capaz de ganhar expressão consciente sob a condição de, ao mesmo tempo, ser

negado: “Você pensará agora que eu quero dizer algo ofensivo, mas não é minha

intenção”. Este exemplo expressaria, segundo Freud, apenas a rejeição de um

pensamento emergente através da projeção. Outro exemplo seria algo do tipo:

“Você quer saber quem pode ser a pessoa no sonho. Não é minha mãe”, ao que

Freud, então, corrige: “Portanto, é sua mãe”. Neste caso é como se o paciente

tivesse dito: “Eu de fato associei esta pessoa à minha mãe, mas eu não quero

ceder a esta associação” (FREUD, 1955, p. 15).

Uma maneira confortável, segundo Freud,

de tentar esclarecer um conteúdo recalcado é sempre perguntando: “O que você

considera como o menos provável naquela situação? O que, na sua opinião, estava

mais longe de você na época?” (FREUD, 1955, p. 11). Sendo o paciente capaz de

nomear aquilo em que ele menos acreditaria, o que estaria mais distante dele,

ele então quase sempre admite o verdadeiro conteúdo.

Uma representação recalcada pode,

portanto, ser levada ao consciente, mas sob a condição de que seja denegada. A

denegação é uma forma de trazer o recalcado ao conhecimento. Ela é, segundo

Freud, uma supressão (Aufhebung) do recalcamento, mas não uma aceitação

(Annahme) do recalcado. Segundo Garcia-Roza (2008, p. 282),

[...] na medida em que o paciente formula o conteúdo do

pensamento recalcado, apesar de negar que seja expressão do seu desejo, há uma

suspensão (Aufhebung) do recalcamento – posto que o recalcado pôde

ascender à consciência –, mas permanece o essencial do recalcamento, já que o

conteúdo é negado.

Segundo Hyppolite (1989, p. 49), aqui

começa algo realmente extraordinário na análise de Freud, com um alcance

filosófico prodigioso.

Apresentar o seu ser num modo de não sê-lo é realmente do

que se trata nesta Aufhebung do recalcamento, que não é uma aceitação do

recalcado [...]

afirma o filósofo francês. Se

recalcamento significa inconsciência, não haveria mais recalcamento quando se

diz: “Eis o que não sou”, já que isso é consciente. Mas, como Freud afirma, o

recalcamento subsiste quanto ao essencial.

Neste ponto, afirma Freud, pode-se ver

como a função intelectual se separa da atividade (Vorgang) afetiva. Com

a ajuda da denegação um resultado do recalcamento é desfeito, o qual tentava

evitar a emergência de um determinado conteúdo ao nível de consciência. Disso

resulta uma aceitação (Annahme) do recalcado pela continuação do

essencial no recalcamento. Às vezes é também possível, no trabalho analítico,

vencer a própria denegação e alcançar uma completa aceitação intelectual do

recalcado, mas mesmo que o analista indique ao paciente sua artimanha, e este

seja obrigado a aceitar o que há pouco negava, Freud afirma: “nem por isso o

recalcamento é suspenso (aufgehoben)” (GARCIA-ROZA, 2008, p. 282).

Segundo Jean Hyppolite (1989, p. 51), pode-se esquematizar

este processo da seguinte maneira:

Primeira etapa: eis o que não sou. Daí

concluiu-se o que sou. O recalcamento subsiste sempre sob a forma da denegação.

Segunda etapa: o psicanalista obriga-me a

aceitar em minha inteligência o que negava ainda há pouco; e Freud acrescenta,

após um travessão e sem maiores explicações: “O processo do recalcamento não

está, com isso, propriamente suspenso (aufgehoben)”.

O que, segundo Hyppolite (1989, p. 51), parece profundo

nesta descoberta de Freud, é que se o psicanalisado aceita o apontamento do

analista, volta então à sua denegação e o recalcamento ainda está ali. O que

acontece, então, é chamado por Hyppolite de negação da negação: “Literalmente,

o que aparece aqui é a afirmação intelectual, mas apenas intelectual, enquanto

negação da negação”.

É tarefa da função de juízo (Urteilsfunktion)

intelectual, segundo Freud, afirmar ou negar conteúdos de pensamento. Denegar

algo no juízo significa, essencialmente: “Isso é algo que eu gostaria de

recalcar.” A condenação (Verurteilung) é a substituição intelectual do

recalcamento, o seu “não” um sinal do mesmo, um certificado de procedência,

algo como um “made in Germany” (FREUD, 1955, p. 12). Através dos juízos de

denegação o pensamento se faz livre das limitações do recalcamento.

Neste movimento dialético da Verneinung evidenciam-se

também os vários níveis de negação e afirmação em Freud. A negação aqui

analisada é aquela que se faz através do símbolo de negação, o “não” da frase

(como em “a pessoa do sonho não é a minha mãe”) (GARCIA-ROZA, 2008, p.

283). Mas há em Freud várias formas de negação, desde a negação primordial, Ausstossung

(uma expulsão, relacionada ao princípio de prazer e ao movimento de

introjetar o que é bom e expulsar o que é ruim), até a denegação (Verneinung).

O que está em jogo, portanto, não é apenas uma oposição afirmação\negação, mas

[...] uma série de negações e

negações de negações que engendram um processo no qual o afirmado e o negado

não são excluídos pela negação seguinte, mas superados (aufgehoben)”

(GARCIA-ROZA, 2008, p. 286).

Conclusão

Embora Freud tenha evitado estabelecer qualquer conexão com

a filosofia a fim de manter o que ele acreditava ser uma “respeitabilidade

científica” da psicanálise, algumas aproximações entre ambos não parecem meros

acasos. Butler (1976, p. 507) considera que tais aproximações são, na verdade,

uma confirmação tanto daquilo que eles descobriram quanto da grandeza dos

próprios descobridores.

Além

da afinidade conceitual entre a Aufhebung hegeliana e a freudiana que

analisamos, outro importante ponto de aproximação que pode ser explorado são as

chamadas “dualidades” freudianas. Segundo Garcia-Roza (2008, p. 276), o que se

convencionou chamar “dualismos” freudianos, como, por exemplo, o dualismo de

princípios (princípio de prazer\princípio de realidade), o dualismo tópico

(inconsciente\consciente) e o dualismo pulsional (pulsões de vida\pulsões de

morte) são muito mais dualidades do que dualismos propriamente ditos. A

diferença entre “dualismo” e “dualidade” seria que,

[...] no dualismo, as entidades

implicadas preexistem e são exteriores às relações que estabelecem, enquanto

que numa dualidade, os elementos que a formam só existem na e pela

relação estabelecida (GARCIA-ROZA, 2008, p. 276).

Desta

forma, as dualidades em Freud seriam mais bem pensadas segundo um modelo

hegeliano do que segundo um modelo cartesiano, pois Hegel também pensa em

termos de dualidades, e não de dualismos.

O conceito hegeliano de Aufhebung, o qual analisamos

em relação à Verneinung de Freud, pode ainda ser explorado em relação

com outra noção freudiana: a de sublimação. Segundo Butler (1976, p. 517), na

“transcendência” (Aufhebung) hegeliana o passado é tanto negado quanto

preservado em um nível superior. Em certo sentido, o passado permanece vivo em

sua transcendência, e no fundo não se renuncia a nada de forma cabal, completa.

Isso seria muito similar à maneira com que a sublimação transfigura o erotismo

sem aniquilá-lo. Através da sublimação é dada satisfação parcial, indireta às

pulsões eróticas. Também aqui o conteúdo negado no primeiro movimento de

negação reaparece depois que a própria negação é negada, mas dessa vez

transformado, elevado a um nível superior.

Ainda outro processo psíquico que também admite uma

aproximação com a Aufhebung hegeliana é o da formação do sintoma.

Segundo Wilhelm Reich (1934, p. 25), o sintoma neurótico surge quando o eu (Ich)

recalca uma moção pulsional (Triebregung). Mas este recalcamento, por si

só, não gera ainda nenhum sintoma, sendo necessário, para isso, que a pulsão

recalcada rompa (durchbreche) o recalcamento e se manifeste novamente,

mas, agora, como sintoma. O sintoma engloba tanto a moção pulsional quanto a própria

defesa (Abwehr); isso é, ele contém dentro de si ambas as tendências

opostas, unidas no mesmo fenômeno. O sintoma é a negação da negação (REICH,

1934, p. 26).

A intenção de Reich, no entanto, é aproximar Freud não de

Hegel, mas sim de Marx. Mas tendo sido o método marxista tomado de Hegel – ou

pelo menos o seu núcleo racional, como afirma Marx –, isso abre todo um

novo campo de possibilidades. Estudos comparativos de Hegel e Freud prometem,

portanto, resultados intrigantes, haja vista a enorme influência de Hegel sobre

toda a filosofia ocidental posterior (ZARE’I; SHAGHOOL, 2014, p. 1955). Pois,

como afirma Merleau-Ponty:

Hegel

está na origem de tudo que se fez de grande há um século – por exemplo, do

marxismo, de Nietzsche, da fenomenologia alemã, da psicanálise; ele inaugura a

tentativa de explicar o irracional e integrá-lo a uma razão ampliada que

continua sendo a tarefa do século (MERLEAU-PONTY, 1966, p. 75).

Bibliografia

BIRMAN, J. Freud e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

BUTLER, C. Hegel and Freud: a comparison. Philosophy and

Phenomenological Research, Providence, v. 36, n. 4, p. 506-522, 1976.

DANON-BOILEAU, L. Denegação. In: MIJOLLA, A. Dicionário

Internacional de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 2002. v. 2.

DUDLEY, W. Understanding German idealism. Stocksfield:

Acumen, 2007.

FREUD, S. Die Verneinung. London: Imago Publishing

House, 1955. (Sigmund Freud Gesammelte Werke, v. 14)

GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à metapsicologia

freudiana. 7. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. Vol. 3.

HANNS, L. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio

de Janeiro: Imago, 1996.

HEGEL, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen

Wissenchaften im Grundrisse. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1970. (Georg

Wilhelm Friedrich Hegel Werke, v. 2).

HYPPOLITE, J. Ensaios de psicanalise e filosofia. Tradução

de André Telles. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-Timbre Editores, 1989.

KONDER, L. O que é dialética? 10. ed. São Paulo:

Editora Brasiliense, 1984.

MERLEAU-PONTY, M. Sens et non-sens. 5. ed. Paris:

Nagel, 1966.

SANDLER, P. C. As origens da psicanálise na obra de

Kant. Rio de Janeiro: Imago, 1997. (A apreensão da realidade psíquica, v.

3).

SINNERBRINK, R. Understanding Hegelianism. Stocksfield:

Acumen, 2007.

REICH, W. Dialektischer materialismus und Psychoanalyse.

Kopenhagen: Verlag für Sexualpolitik, 1934.

REZENDE, A. M. O paradoxo da psicanálise: uma ciência

pós-paradigmática. São Paulo: Via Lettera, 2000.

RICOEUR, P. Da interpretação: ensaio sobre Freud. Tradução de Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Imago, 1965.

ZARE’I, A.; SHAGHOOL, Y. Deconstructing the psychoanalyst of Philosophy. Mediterranean Journal of Social Sciences, v. 5, n. 23, p. 1949-1955, 2014.